専門医だから伝えたい。猫の膝蓋骨脱臼、手術のタイミングと選択肢~整形疾患は身近に?!~

こんにちは。東京都大田区大森西にあります、イース動物病院です。

今回は、猫に起こる整形外科疾患のひとつである「膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)」についてご紹介いたします。

実は猫ちゃんにも多い整形疾患の一つです。

当院では猫の膝蓋骨脱臼の患者さんが多くいます。実は猫だからと言って放置していいわけではないのです。

当院では経過観察で内科療法を行いながら状況によっては手術できるように準備もしています。

現在は二次診療の整形内科・整形外科の伊澤幸甫先生に診察から検査までしてもらい内科療法でコントロールできています。

「膝蓋骨脱臼」は、特に犬でよく知られている病気ですが、実は猫でも発生することがあることをご存じでしょうか?

猫の行動は自由奔放で、ジャンプや高所からの着地など運動能力が高いため、関節の問題があっても見逃されやすい傾向にあります。しかし、膝蓋骨脱臼は放置すると進行性の関節炎を引き起こすことがあり、早期発見と適切な治療が重要です。

今回はこの疾患について詳しく解説し、当院の「整形専門外来」の役割と必要性についてもお話しします。

膝蓋骨脱臼とは?

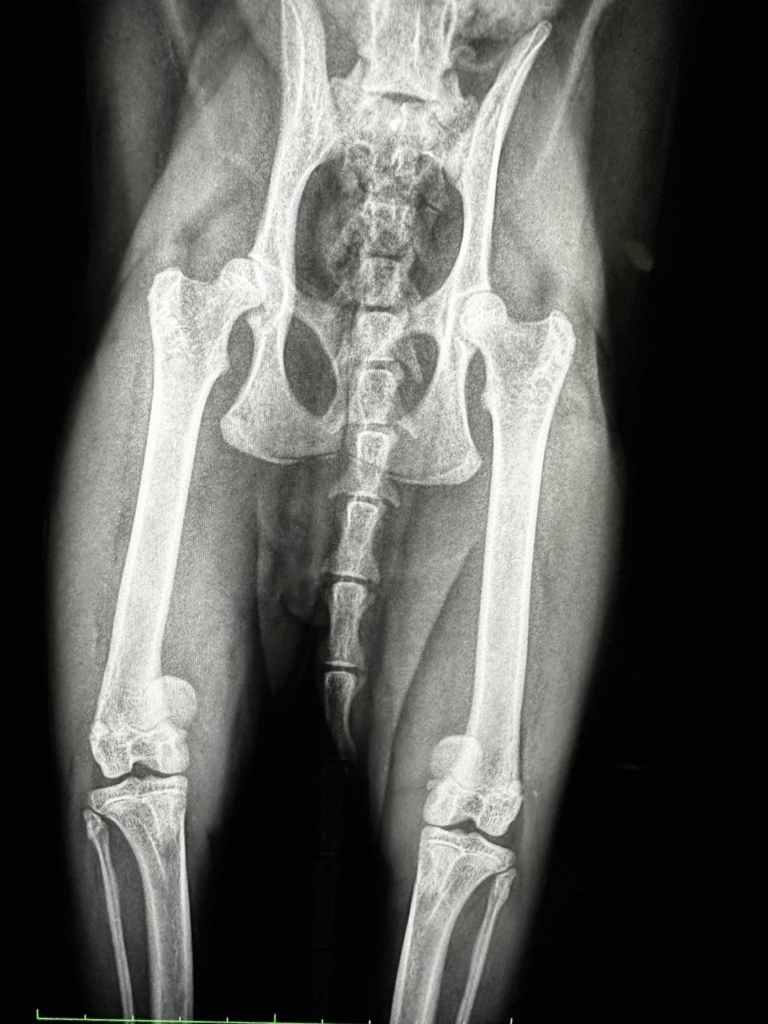

膝蓋骨(しつがいこつ)とは、いわゆる「膝のお皿」の骨のことです。この骨は、太ももの骨(大腿骨)にある滑車溝というくぼみにはまり、上下に動くことで足の曲げ伸ばしをスムーズに行える構造になっています。

膝蓋骨脱臼とは、この膝のお皿の骨が本来あるべき位置から外れてしまう状態です。

猫の場合、多くは**内側脱臼(ないそくだっきゅう)**が多く、外側に脱臼することは比較的まれです。

猫における膝蓋骨脱臼の特徴

猫の膝蓋骨脱臼は、犬に比べて報告例が少ないことから、「まれな疾患」と考えられていることもありますが、実際には見逃されているケースも多いのが現実です。

猫の脱臼が見つかりにくい理由

- 動きが軽やかで異常に気づきにくい

- 痛みを隠す習性がある

- 飼い主が「年齢のせい」「性格の変化」と誤解しやすい

- 診察時におとなしくしていないため、触診で判断しづらい

そのため、「最近あまり高いところに登らなくなった」「ジャンプの距離が短くなった」「膝の辺りを触ると嫌がる」といったささいな変化に注意を向けることが大切です。

症状として現れやすいサイン

膝蓋骨脱臼の主な症状は以下の通りです:

- 後ろ足をかばうような歩き方をする

- 片足を一時的に挙げて歩く(スキップ様跛行)

- 触ると痛がる、怒る

- 活発さがなくなった

- ジャンプを避けるようになった

- 後肢の筋肉の左右差がある

これらの症状が見られる場合は、関節の問題が疑われるため、一度、整形専門の診察を受けることをおすすめします。

原因について

猫の膝蓋骨脱臼には、主に先天性(遺伝的)な要因と、外傷(ケガ)による後天的な要因があります。

1. 先天性の脱臼

- 骨の発達異常(滑車溝が浅い、膝蓋骨の形状異常など)

- 生まれつき関節がゆるい、筋肉や靭帯の配置異常

2. 後天性の脱臼

- 高いところから落ちた

- ケンカや事故による膝への外傷

- 肥満による関節への過負荷

特に近年、室内飼育の増加により、運動不足や肥満が関節疾患のリスクを高めていると言われています。

治療法について

治療は脱臼の程度(グレード)によって異なります。

グレード分類(一般的な4段階)

- グレード1:指で押すと外れるが、自然に戻る。痛みは少ない。

- グレード2:自然に外れるが、戻ることもある。時々跛行が見られる。

- グレード3:常に外れているが、手で戻せる。慢性的な跛行。

- グレード4:完全に脱臼し、戻せない。変形が進行し、強い痛みあり。

治療の選択肢

- 保存療法(軽度の場合):

痛み止め、サプリメント、減量、運動制限、リハビリなど - 外科手術(中等度〜重度の場合):

滑車溝を深くする手術、膝蓋骨を正しい位置に戻す再建手術など

グレード2以上になると、進行性の関節炎を防ぐためにも外科的治療が推奨されることが多くなります。

整形専門医による手術がなぜ重要なのか?

膝蓋骨脱臼の外科手術は、膝の構造や筋肉・靭帯のバランスを正確に理解した上で行う、非常に繊細な整形外科手術です。

そのため、手術経験が豊富で、関節や骨格の構造に精通した「整形外科の専門医」による対応が望まれます。

手術では、以下のような複数の処置を組み合わせることが一般的です:

- 膝蓋骨を収めるための滑車溝の再形成(滑車溝形成術)

- 内側・外側の支持靭帯の調整

- 脛骨粗面(靭帯の付着部)の移動(脛骨粗面転位術)

これらの手技は、患者ごとの骨格の形状や脱臼の程度に応じた細かい判断が求められるため、一般診療では難しい場合があります。

また、術後の回復やリハビリにおいても、整形専門医であればその後の関節の機能回復や再脱臼のリスク管理まで視野に入れた治療計画を立てることができます。

当院では、整形外科を専門とする獣医師が執刀を担当し、術前から術後のケアまでトータルでサポートしています。

猫ちゃんにとって最善の選択をするためにも、ぜひ整形専門外来にご相談ください。。

飼い主さまへのメッセージ

猫は言葉で痛みを訴えることができません。

だからこそ、日々のちょっとした「違和感」を見逃さず、専門的な診察を受けることが大切です。

「歩き方が少しおかしい」「最近元気がない」「階段を嫌がるようになった」など、どんなに小さなサインでも、もしかすると整形疾患のサインかもしれません。

当院の「整形専門外来」では、経験豊富な整形外科医が診察を行い、治療方針を丁寧にご説明いたします。

必要であれば、手術や術後ケアも万全の体制で対応しておりますので、安心してご相談ください。

最後に

膝蓋骨脱臼は、猫にも起こりうる疾患です。

特に成長期の若い猫やシニア期の猫では、関節の変化が起きやすいため注意が必要です。

「歩き方が少し変」「ジャンプが減った」「足を気にして舐める」など、気になる様子がありましたら、早めにご来院ください。

そして何より、「整形専門外来」での診察・診断・治療が、猫のQOL(生活の質)を守る大きなカギとなります。

当院では毎週月曜日整形専門外来を行っています。

ぜひ、当院の整形専門外来をご活用いただき、愛猫の健やかな毎日を一緒に守っていきましょう。