【愛犬の心臓を守るために💓 僧帽弁閉鎖不全症と健康診断】

こんにちは!東京都大田区大森のイース動物病院です。大切な家族の一員であるワンちゃんには、いつまでも元気で長生きしてほしいですよね。今回はシニア犬に多く見られる心臓病「僧帽弁閉鎖不全症(Mitral Valve Disease, MVD)」について、そして愛犬の健康を守るために欠かせない「健康診断の大切さ」について、やさしく分かりやすくお話しします。

🐶 僧帽弁閉鎖不全症とは?

僧帽弁閉鎖不全症は、犬に非常に多く見られる心臓病のひとつです。特に小型犬、シニア期(7歳以上)での発症が目立ちます。心臓の左心房と左心室を仕切る「僧帽弁」が加齢や変性により変形し、しっかり閉じなくなることで、血液が逆流してしまう病気です。

この逆流によって心臓に負担がかかり、次第に心臓の機能が低下していきます。進行すると「心不全」を引き起こし、命に関わる危険性もあるため、早期の発見と管理が非常に重要です。

⚠️ 主な症状

僧帽弁閉鎖不全症は、初期には無症状であることが多く、飼い主様が気づきにくい病気です。しかし、進行すると以下のような症状が見られることがあります。

- 咳(特に夜間や運動後)

- 息が荒い、呼吸が早い

- 運動を嫌がる、疲れやすい

- 元気がない、食欲が落ちる

- 重度になると失神や腹水、チアノーゼ(舌が紫色になる)

これらの症状が出る頃には、すでに病気がかなり進行している可能性があります。だからこそ 健康診断での早期発見が大切 なのです。

📝 実際にあった症例

当院に通っている7歳のチワワの女の子は、健康診断の聴診で「心雑音」が見つかりました。飼い主様は特に症状に気づいておらず、普段通り元気に見えていました。

その後、心エコー検査を行ったところ、僧帽弁閉鎖不全症の軽度の逆流が確認されました。幸い、まだ肺水腫などの合併症はなく、早期に治療を開始できたため、今も投薬と定期的な検査で元気に過ごしています。もしこの子が健康診断を受けていなかったら、症状が出るまで気づかず、重度の心不全になってから受診することになっていたかもしれません。**「元気に見えても、検診でしか分からないことがある」**という典型的な例です。

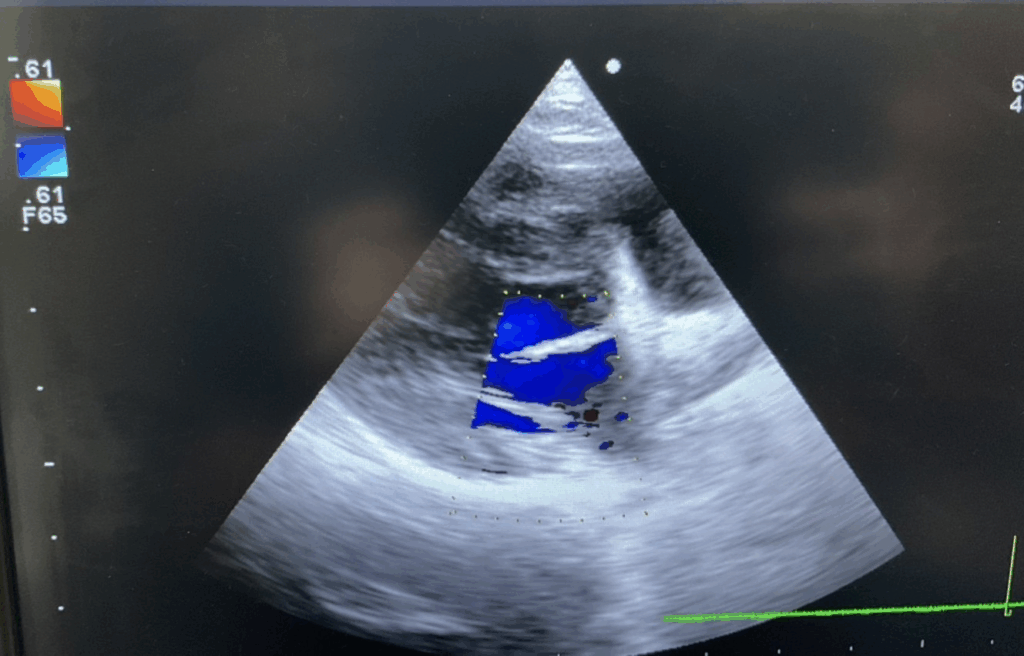

こちらが、実際のエコー画像です。1枚目は、僧帽弁が開いた時の血流(青色の部分)。

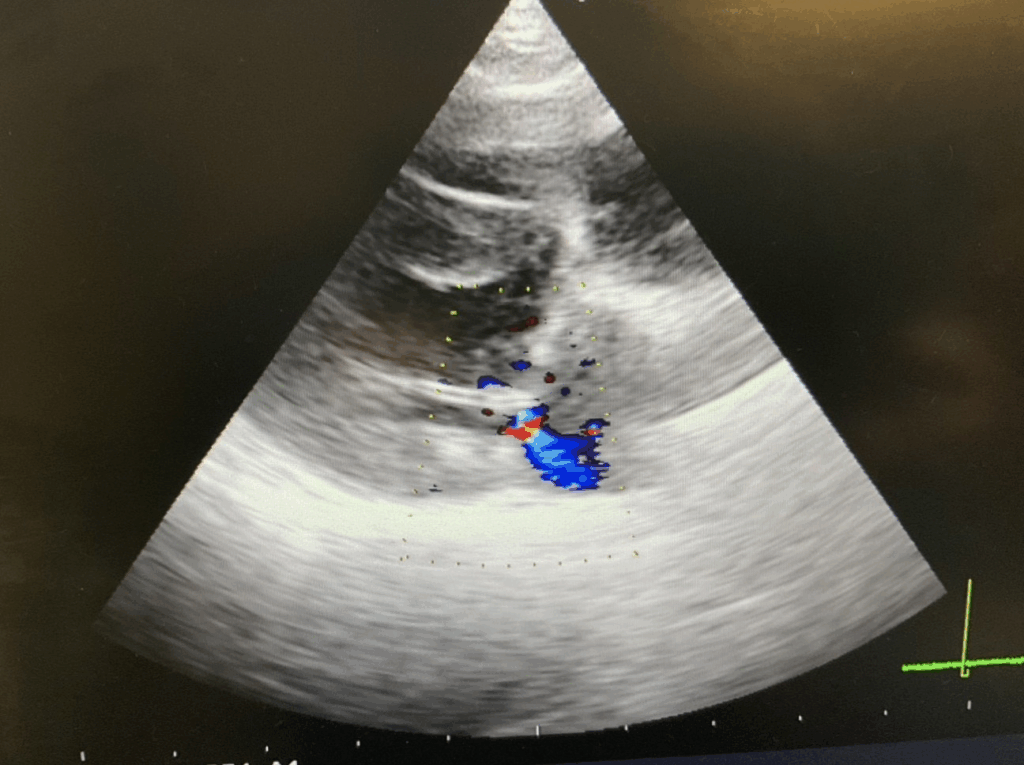

2枚目は、僧帽弁が閉じた時の血流。青色だけではなく、赤や黄色が見えます。逆流がある時には、このように、色がカラフルにみえます。

🩺 健康診断で分かること

健康診断では、聴診、血液検査、胸部レントゲン、心エコーなどを通じて心臓の状態を確認します。

- 聴診:心雑音の有無を確認できます。僧帽弁閉鎖不全症の早期発見に直結します。

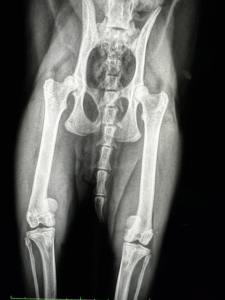

- レントゲン:心臓の拡大や肺への影響(肺水腫の有無)を確認できます。

- 心エコー検査:逆流の程度や心臓の動きを可視化でき、正確な診断と重症度の判定に不可欠です。

特にシニア犬では、1年に1回ではなく半年に1回の検診が理想です。人間より寿命が短い犬では、半年の変化が大きな意味を持ちます。

💊 治療と管理

僧帽弁閉鎖不全症は完治する病気ではありませんが、適切な治療で進行を抑え、生活の質を保つことができます。

- 内科治療(投薬):利尿剤、ACE阻害薬、強心薬などで心臓への負担を軽減します。

- 生活管理:過度な運動を避け、体重管理を徹底します。

- 定期検査:症状の進行を見逃さないために、定期的な心臓検査を継続することが大切です。

🐾 健康診断のすすめ

僧帽弁閉鎖不全症に限らず、犬の心臓病は「症状が出てからでは遅い」ことが多いのが現実です。特に小型犬やシニア犬の飼い主様には、

- 年に2回の健康診断

- 聴診で心雑音が確認されたら必ず精密検査

- 少しでも咳や息切れが出たらすぐに受診

を強くおすすめします。

まとめ

僧帽弁閉鎖不全症は犬に多い心臓病ですが、早期発見・早期治療によって愛犬の寿命と生活の質を大きく変えることができます。そのためには定期的な健康診断が欠かせません。

愛犬が元気に長生きできるように、ぜひ健康診断を生活の一部に取り入れてくださいね!

✍️ イース動物病院では、心臓病の早期発見のための健康診断コースをご用意しています。また、循環器専門外来も行っていますのでお気軽にご相談ください。