「見逃すな、便の変化!犬猫の下痢から始まる健康チェックの第一歩」

はじめに

こんにちは、東京都大田区大森のイース動物病院です。飼い主として愛犬・愛猫の体調変化に気づくのは、最も大切なことの一つです。特に「下痢」という症状は、軽く見えがちですが、実は腸内環境の乱れ・寄生虫・細菌感染・消化器疾患など、さまざまな原因を含むサインです。さらに下痢・便の異常が起きたときこそ、定期的な「健康診断」や「検便(虫卵検査)」の重要性が浮き彫りになります。今回は、下痢を切り口に、なぜ健康診断・検便が必要なのか、どんな検査ができるのか、飼い主として注意すべきポイントを整理してみましょう。

1. 犬猫の下痢-なぜ起きる?

まず、犬・猫における「下痢」の意義・原因について整理します。

犬・猫の便が「通常より柔らかい/水っぽい/頻度が増えている」場合、それを“下痢”と捉えるのが一般的です。

下痢とは、便が通常よりも柔らかく、水分が多い状態を指します。頻繁に起こる場合や、長期間続く場合には注意が必要です。犬の消化器系に問題が発生していることを示している可能性があります。

主な原因

以下に、犬・猫に下痢を引き起こす主な原因を整理します:

- 消化不良・食事の変化:急な食べ物の変更、消化に悪いものを食べた、食事量が多すぎた、など。

- 細菌・ウイルス・原虫・寄生虫による腸炎:例えば、ジアルジア(原虫)や、腸管内寄生虫(回虫・鉤虫など)など。

- 腸管内寄生虫/内部寄生虫:たとえば、犬回虫・猫回虫・鞭虫・鉤虫などは、下痢・体重減少・発育不良などを引き起こします。

- 慢性的な腸疾患・免疫関連疾患・アレルギー性腸炎:下痢が長引く・周期的に出る場合はこちらも念頭に。

- 毒物・異物の誤食・膵炎・肝臓・腎臓・甲状腺・副腎疾患などの全身疾患:便の状態だけで見分けるのは難しい。

なぜ「下痢=放置しても良い」ではないか

「一過性なら様子を見よう」と思われる方も多いですが、以下の理由から注意が必要です:

- 犬猫は自分で症状を訴えられず、気づいた頃には病気が進行している場合が多い。たとえば、成犬・成猫は「1年で人の4~5年分」年をとるスピードとも言われています。

- 腸の状態が悪くなる=栄養吸収が悪化、免疫力が低下し他の病気になりやすくなります。

- 下痢を起こす原因の中には、放置すると深刻な病気に繋がるもの(寄生虫・腸炎・ウイルスなど)があります。

したがって、下痢が 「短期間で改善しない/頻繁に出る/便に血や粘液が混じる/元気や食欲が明らかに落ちている」 といった場合には、早めの受診・検査が安全です。

2. 健康診断の大切さ

下痢のような「症状」が出たタイミングだけ受診・検査するというのも一つですが、より理想的なのは「定期的な健康診断」によって、症状が出る前の変化を捉えておくことです。

なぜ定期健診?

- 定期的に検査を受けることで「この子の正常値・常態」が蓄積できます。結果として、微妙な変化(例えば数値が正常範囲内でも少しずつ上がっている/下がっている)を把握しやすくなります。

- 年齢を重ねるごとにリスクが上がる疾患(腎臓病、肝臓病、甲状腺・副腎・心臓・腫瘍など)があり、特に7歳以上は「年2回(半年に1回)」程度が推奨される動物病院もあります。

- 健康診断をきっかけに、飼い主自身も愛犬・愛猫の体調変化や便・食欲・動き・排便の様子を意識するようになります。

飼い主としての意識ポイント

- 若くても「年に1回」の健康診断を習慣にする。

- 7歳以上/シニア層の猫・犬では「年2回」のペースも考慮。

- 健康診断と同時に、便・食欲・元気・排便の記録をつけておくと変化に気づきやすい。

- 健康診断を「何も異常なしで終わってもラッキー」と捉えず、むしろ「正常だったデータを持つことが価値」と考える。

3. 検便(糞便検査)と虫卵検査の意義

下痢をテーマにすると、この項目は特に重要です。腸内に異常が起きているとき、便・糞便には多くのヒントが詰まっています。

便の中になにがわかる?

専門記事では以下のように解説されています:

「動物病院では実際に糞便検査を実施したことはありますか?便は採取が非常に簡単な上に、とても多くの情報が詰まっています。」

「便の細菌活性の様子・細菌叢のバランス・消化不良の有無・細胞成分(赤血球や白血球)・原虫(トリコモナス、ジアルジアなど)の有無…」

簡単に言えば、便を調べることで、

- 消化機能の状態(未消化のデンプン・筋繊維・脂肪滴など)

- 腸内細菌バランスの乱れ

- 寄生虫・原虫の有無

という重要な情報が得られます。

虫卵検査・寄生虫検査の意味

特に「下痢が続く/慢性化している/便に虫・虫卵らしきものが見える」などの場合、腸内寄生虫を否定できないため、検便(虫卵検査)は強く推奨されます。

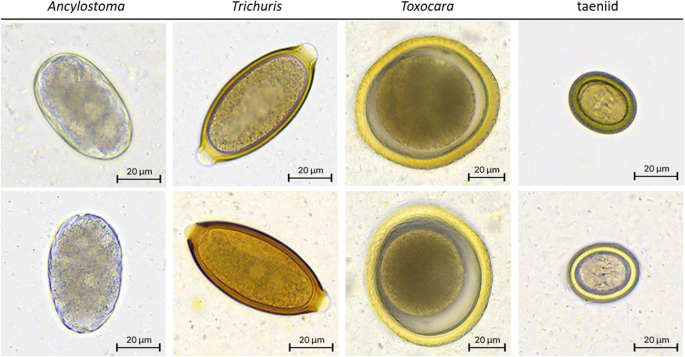

- 例えば、回虫・鉤虫・鞭虫・コクシジウム・ジアルジアなど。

- 検便では「直接法(便を薄めて顕微鏡観察)」「浮遊法(便を比重の高い溶液に溶かし、虫卵を浮かせて観察)」といった方法があります。

- ただし、1回の検便で必ずしも発見できるわけではなく、プレパテント期間(感染してから虫卵が便中に出るまでの期間)を考慮して複数回の検査が必要となることもあります。

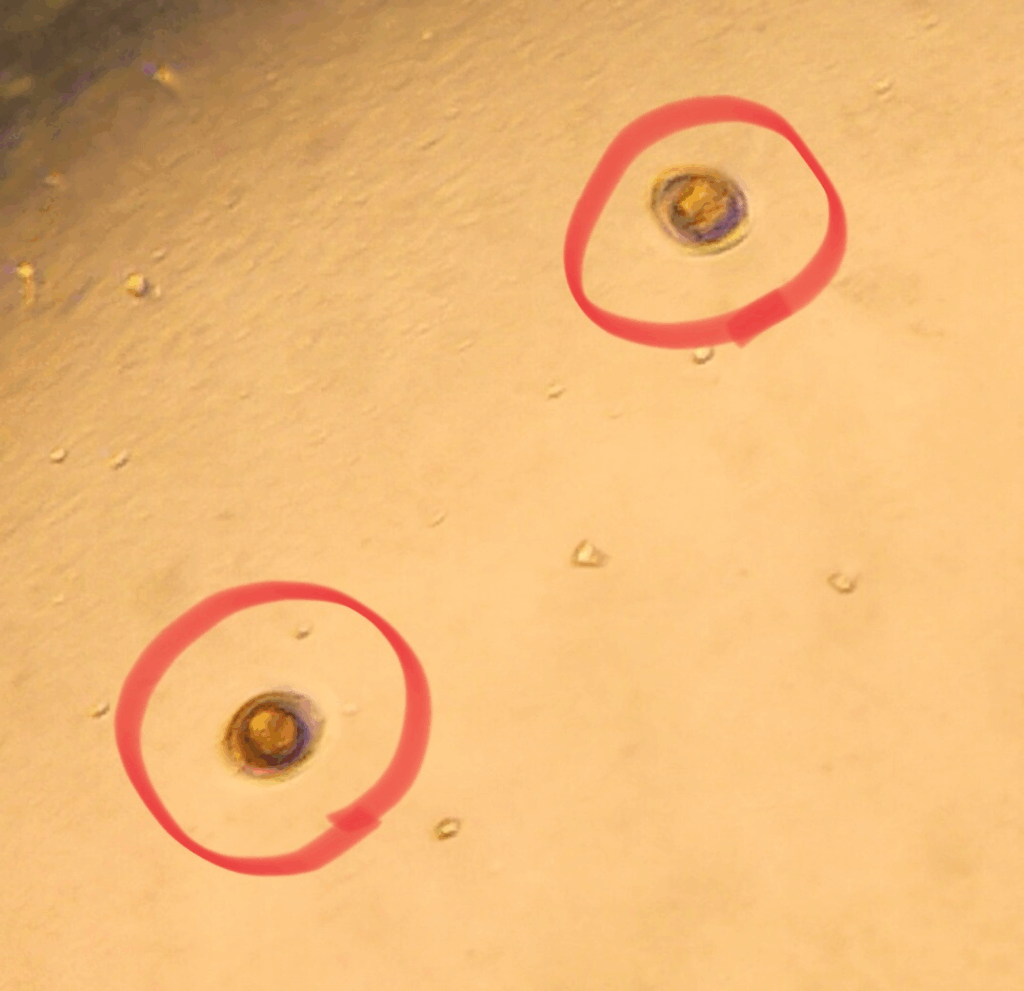

実際の虫卵写真イメージ

以下のように、検便で顕微鏡下に虫卵・原虫が見つかることがあります:

検便を含めた健康診断のポイント

- 下痢がなくても、寄生虫検査(糞便検査)は年1回程度のルーチン検査として考えておくと安心です。

- 便を持参して動物病院を受診する際は、「できるだけ新鮮な便」を持参するのが望ましいです。特に原虫(ジアルジア・トリコモナスなど)は時間が経つと運動しなくなり、検出が難しくなります。

- 便採取時には、指の第一関節くらいの量、ラップやビニール(水分を吸わないもの)に包んで持参するといいです。

- 検便で虫卵・原虫が検出された場合、駆虫治療・再検査(駆虫後の虫卵不検出の確認)・環境整備(排便処理・清掃)を併せて行う必要があります。

4. 下痢・検便・健康診断をつなげて考える

では、「下痢をしている」「便がいつもと違う」「健康診断を受けていない」という場合、飼い主としてどのように行動すべきか整理しましょう。

ステップ①:便の状態を観察する

- 色・回数・形状・におい・混じるもの(血・粘液・虫・虫卵?)などを記録。

- 「いつもと違う」と感じたらメモしておく。

- 例:「昨日まで正常だったのに今日は頻回の水様便」「便に白いつぶつぶ・虫のようなものが混じっていた」「下痢が丸2日続いている」など。

ステップ②:すぐ受診が必要なサインを知る

下記のような場合は早めの受診をおすすめします:

- 下痢が24〜48時間以上続く。

- 血便・黒いタール状便・粘液便が混じる。

- 食欲が無い/嘔吐を伴う。

- 激しい腹痛・ウロウロ・元気がない。

- 子犬・子猫あるいはシニアで体力が落ちている。

ステップ③:動物病院で診察・検便・検査を受ける

受診時には以下を伝えるとスムーズです:

- 便の状態(文字・写真でも良い)

- 食事内容・環境の変化(外出・拾い食い・新しいフード)

- ワクチン・駆虫の履歴

- 年齢・品種・その他既往歴

動物病院では、便サンプルの検査(虫卵・原虫・細菌・消化不良所見)を行い、必要があれば血液検査・画像検査などの健康診断項目も併せて提案されることがあります。

ステップ④:定期健診・検便をルーティン化する

症状が出たときだけ対応するのではなく、以下のように備えることで安心感が増します:

- 年に1回、できれば年2回(特にシニア期)健康診断を受ける。

- 健康診断の一環として糞便検査を。便の状態を記録し、変化を飼い主自身も把握する。

- 寄生虫駆虫・ノミ・ダニ対策・環境清掃を常日頃から実践する。寄生虫は屋外・他の動物からも感染するリスクがあります。

ステップ⑤:治療後のフォローも重要

たとえば、虫卵が検出されて駆虫を行った場合でも、再検査をして「虫卵が出なくなった」ことを確認するのが理想です。駆虫だけでなく、便の処理・清掃・生活環境の改善も併せて行うことで再発を防げます。

5. 飼い主が知っておきたい “下痢” と “検便” のトリビア

- 感染後すぐには便中に虫卵が出ない「プレパテント期間」があり、この期間に検便しても虫卵が発見されないことがあるため、複数回の検査が推奨されます。

- 便を長時間放置すると、原虫などの運動性が失われ検出率が下がるため「できるだけ新鮮な便」での検査が望ましいです。

- 健康な便を「当たり前」と思わず、たとえば便の色・固さ・頻度・臭い・回数・排便時の様子(がんばっていないか)を観察しておくと、異変に早く気づけます。

- 犬・猫ともに、「自分で我慢する」「具合が悪くても飼い主に訴えない」ことが多いため、便や行動・食欲・活力を日常的にチェックすることが鍵。

- 下痢だけに注目せず、「下痢後に正常便に戻ったか/頻度が戻ったか/体重変化はないか」などフォローも大切です。

6. まとめと飼い主へのメッセージ

愛犬・愛猫の下痢は、決して「そのうち治るだろう」で済ませてよいものではありません。下痢というサインが出た時、その背後には「虫・腸内環境の乱れ・消化器疾患・全身疾患」のいずれか、あるいは複数が潜んでいることがあります。

しかし、飼い主として以下の習慣をつけておけば、「大事になる前に気づく」ことができます。

- 定期的な健康診断を受ける(若いうちは年1回、シニア期は年2回を目安に)

- 健康診断メニューに「便検査/糞便検査(虫卵・原虫含む)」を含める

- 日常的に便の様子・食欲・排便の回数などを観察・記録する

- 下痢・便の異常が出たら、早めに受診・検便・適切な治療・フォローを行う

- 駆虫・ノミ・ダニ対策・排便環境の清掃を日頃から行い、寄生虫感染の予防に努める

実際の症例

新患の3歳雌猫ちゃん、数年前から下痢。今まで整腸剤でよくなったり悪化したりを繰り返していたそう。便を持参したため「虫卵検査」をしたところ、コクシジウムがみつかりました。

最後に、飼い主様の役割として最も大切なことは「気づき」と「行動」です。愛犬・愛猫は言葉で訴えることができません。だからこそ、便や行動・元気・食欲の“些細な変化”に目を向け、定期的な検査を習慣づけることで、長く安心して暮らせるパートナーとしての毎日を支えてあげてください。

大田区、蒲田、大森でお困りなことがありましたら、お気軽にイース動物病院にご相談ください。